“文化和自然遗产日”非遗宣传——罗田吊锅习俗

发布时间:2019-10-10 | 作者:“文化和自然遗产日”非遗宣传——罗田吊锅习俗

“文化和自然遗产日”非遗宣传——罗田吊锅习俗

为了进一步提高人民群众对非物质文化遗产保护意识,传承和弘扬中华优秀传统文化,罗田县文化馆和县非遗保护中心在2020年第十五个“文化和自然遗产日”期间,以“非遗传承·健康生活”为主题,以“非遗传承进万家 健康生活你我他”为口号,今天推出遗产日网上系列活动三——罗田吊锅习俗

罗田吊锅,起源于公元47年,即东汉建武二十三年,朝廷平息鄂 西北土著民族巴人造反后,将剩余巴人迁移ー部分到鄂东大别山地区的罗田鹤皋峰(今薄刀峰)一带,距今己有1960余年的历史。由于巴人属于鄂西北土著土家族,自古生活在刀耕火种的荒蛮之地,习惯渔猎生活,每到ー个地方,用石块或砖头一围,架起火罐就生火做饭。他们迁移罗田后,将这种生活习惯也带到了罗田。当地居民也逐步效仿用吊锅办菜,并逐渐改进形成了用吊锅做饭做菜的生活习俗。至今,当地还流传着“天上吊下一只脚,冷了伸,滚(热)了缩”的吊锅谜语。

农家吊锅是罗田山区农民至今还在流行的独特饮食习俗。每年寒冷时节,山里很冷,家家户户都用自制“罐钩”(铁制或木、竹制)一端镶在梁上,另一端钩着大铁锅,罐钩可以自由升降高度,以此来调节锅离柴距离。大锅下面是用水泥或砖头砌成的火塘,火塘边有一个大壶煨着老米酒。 家人或亲友都围坐在烧着大柴篼子的火塘四周,锅里放着当地特产板栗、腊肉、腊鱼、炸豆腐、肉糕、鱼面、禽蛋、时令蔬菜和干笋等多种吊锅菜。

大家边吃边烤火,拉着家常,叙着往事,谈古论今,抽着自制的旱烟,喝着自制的老米酒,吃着丰盛的大杂烩吊锅,其乐无穷。“老米酒,蔸子火,除了皇帝就是我”,是罗田吊锅习俗的真实写照。

罗田吊锅习俗有着重要的文化价值。一是历史价值,二是人文价值,三是经济实用价值。

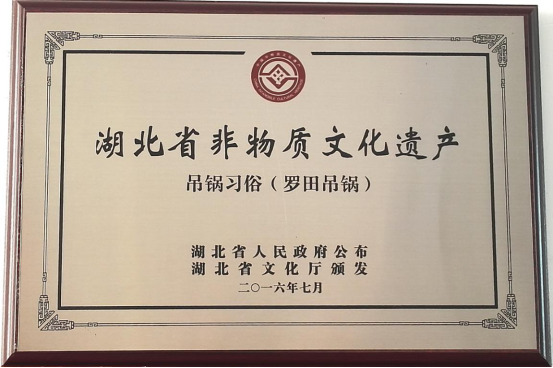

近两千年来,罗田吊锅代代相传,融入了劳动人民的生活之中,极具罗田地方饮食文化特色。从2010年起,中共罗田县委、县人民政府已举办了四届罗田吊锅节,耸立在余三胜广场的高3.5米、直径5米的铜制超级大吊锅——“天下第一吊锅”,2015年1月25日成功申请为大世界基尼斯纪录。2016年7月罗田吊锅被湖北省人民政府公布为第五批非遗项目,同年胜利吊锅城老板方进文被确定为市级非物质文化遗产项目代表性传承人。2018年12月1罗田吊锅在首届东坡文化美食节烹饪大赛中荣获金奖。

微信制作:罗田县文化馆

联系电话:0713-5059572

图片提供:罗田县文化馆非遗中心

文 字:罗田县文化馆非遗中心

审 核:周凤春

编 辑:雷 声 陈洪武